公開 : 2018/11/01 : 2021/04/09

リアブレーキパッドの交換 – 苦戦したエア抜きのコツとホイールナット締め付けの注意点

なんかバイクをひいてたら「キ〜」という金属を引っ掻いているような音がしてくるように。

なんかバイクをひいてたら「キ〜」という金属を引っ掻いているような音がしてくるように。

だいたいチェーンやら何かしらの音がするんですが、金属音はなかったぞ。

うーん、ブレーキ引きずりかな?って思って、リアブレーキ見たら、パットがない!

そーだよねー、22000kmも走ってたら、そりゃパットもなくなるわな。。。

以前タイヤ交換の時に、フロント側は確認してたんですが、まだ3mmくらい結構残ってて、すげー持つなって思って油断してました。

結構リアブレーキ使ってたんですよね。。。

交換どうしよ。。。

なんかめんどくさいからディーラーに頼もうかなと思って、問い合わせたところ、

パット交換、フルード交換で15,000円くらいとのこと。

うーん、できれば自分でやりたいんだけど迷う。。。。

フロントのフルード交換はやったけど、リア側はたぶんホイール外さなきゃだよな。。。

ということは、あの高トルクが必要なホイールナットを締めれるのかが問題。。。

と、エマーソンのトルクレンチをみたら、210N・mまで対応してた。

あれ、いけるかも。。。。

整備の重要ポイントは2つ

今回の作業はエア抜き原因がわからなくて焦りながらも、1回目は失敗で、2回目なんとかコツを掴んで、無事完了しました。

今回苦戦したのは、なかなかコレだという情報がなかった事。

コツが必要な重要ポイントは「キャリパーの完全なエア抜き」「ホイールナットの締め方」の2つです。

なので、今回は特に、同じような境遇で困っている方にはきっと役立つ内容なはずです。

また、他の車種に乗ってる方も、同じように悩んでいたので、ストファイ以外でもこのコツは流用出来そうですよ^_^

(結果的にものすごく長い記事になってもうた。。。)

事前調査&準備

リアホイールアクスルナットのトルクとキャリパーボルトのトルクを確認

そもそもリアアクスルナットのトルクってどんくらいなんだろ?

って思って調べたけど、なかなか情報はなし。

なので、違うドゥカティでも参考になるかと調べていると、どうやら176 ± 9 N・mらしい。

参考記事:Rear axle nut torque specs???

参考記事:Rear axle nut torque specs???

情報ない時の駆け込み寺的存在「ducati.org」に、SBK848のだったけど、ありましたぜ、、、、

なんか848のサービスマニュアルの情報が間違っているかも?っていう話題から入って、やっぱり間違えていたという話でした。DUCATIのマニュアルって信用度低いよね(笑)

自分も、レリーズの上のバンジョーボルトを頼んだら違うのきて、ディーラーの人に「整備マニュアルが間違ってました。。。」って言われたことあります。

しっかり情報取りたい時は、整備マニュアルを見た上で、複数のブログとかで確認するのが確実そうですね。

ちなみに間違えていたのは1098Sなどのトルクで、230N・mという記載になっているというもの。アクスルナットが55mmの大きめのやつですね。

正しくは、176N・mとのことです。SF848含め、アクスルナット46mmのは全部このトルクみたい。DUCATIのミドルクラス片持ちはだいたい当てはまるかな?

あと必要なのは、キャリパーを止めてるボルトと、バンジョーくらいかな?

ちょうどducati.orgに書いてあった内容では、

キャリパーボルトが25N・m、バンジョーボルトが12N・mとのこと。

これもダブルチェックしたので大丈夫そう。

ホイールナットトルクについては一応、他の方のブログも確認してみる。

モンスター1100Sの整備内容だったけど、同じナットサイズでトルクも一致。これでほぼ間違いなさそう。

整備はほぼご自身でやってるっぽくて、ひじょーに参考になりましたm(__)m

DUCATI 補完計画:片持ち リアホイール脱着

ホイールナット外す用のソケットはスクータークラッチ用で良さそう

これで、トルク管理は良し。あとは道具。なんと、この方のブログにはお得な情報も。

これで、トルク管理は良し。あとは道具。なんと、この方のブログにはお得な情報も。

ホイールナットのサイズは46mm。このサイズって普通もってないよな。。。。

はじめに調べたら、コーケンのが良さそうだけど、5,000円くらいして高いなぁと思ってました。

そしたらなんと、スクーターのクラッチナットがピッタリ使えるらしい!

しかもクラッチナット用のソケットの方がだいぶ安いみたいですね。何種類か見つかって1,000〜2,000円で購入できます。

自分の場合たまたまVESPAの整備の時に買ってたソケットがあってぴったり46mm!持っといてよかった。。

整備性も結果的に全然問題なかったです。

グリスを忘れない

最後は、グリス。

最後は、グリス。

これ、ホイールナットが止まっているアクスルシャフトに塗った方がいいらしい。

ホイールが入るところ以外に、ナットの内側となるねじ山にも。

塗らないと固着しちゃうのかな?

整備マニュアルのトルク値の横にも「GREASE B」と記載があるそうです。

「こんなことしたら緩みやすくなっちゃうんじゃない??」って心配だったけど、

ネジの仕組み上、グリスがあっても問題ないらしい。(いまだになぜかはよくわっていない。)

で、困ったのはグリスの種類。

シリコングリスやらモリブデングリスやら、いろいろ種類ありますね。

で、結局今回はなんのグリスがいいのかよくわかりませんでした(笑)

なので、ともかく万能グリスと言われる「リチウムグリス」を用意しました。

結果的に、こちらも大丈夫そう。。。

あとは交換作業をやるべし。。。。

ということで、トルクも肝になる道具もOKだし、自分で交換することにしました。

ということで、トルクも肝になる道具もOKだし、自分で交換することにしました。

自分でやると、状態がしっかり把握できるし、安上がりだし、周りの掃除とかもできて、いいんですよね^^

ブログのネタにもなるしね(笑)

では交換していきましょう〜

使用した工具とパーツ

- リアブレーキパッド

- フルード(DOT4)

- グリス(アクスルナットのネジに塗る)

- メンテナンススタンド(必須です)

- トルクレンチ(180N・mくらいまで対応のやつ)

- 11mmメガネレンチ(ブリーダーボルト用)

- 6mm六角(キャリパーボルト用)

- 46mmソケット

- ウォーターポンププライヤー、ペンチ

- 細めのタイラップ(ピンを留めるよう)

- ブレーキローターくらいの厚さの硬いもの

- フルード交換セット

リアブレーキパッド交換作業開始

まずはメンテスタンドで上げてマフラーを外す

タイヤを外すためには、マフラーは外さないとですね。

タイヤを外すためには、マフラーは外さないとですね。

ということで、ボルトとスプリングをとって、サクッと外します。

、、、といっても、結構固着しててなかなか抜けない。。。

慎重にグリグリ上下に動かしながら抜きました。テルミは軽くて◎。

リアタイヤを外す

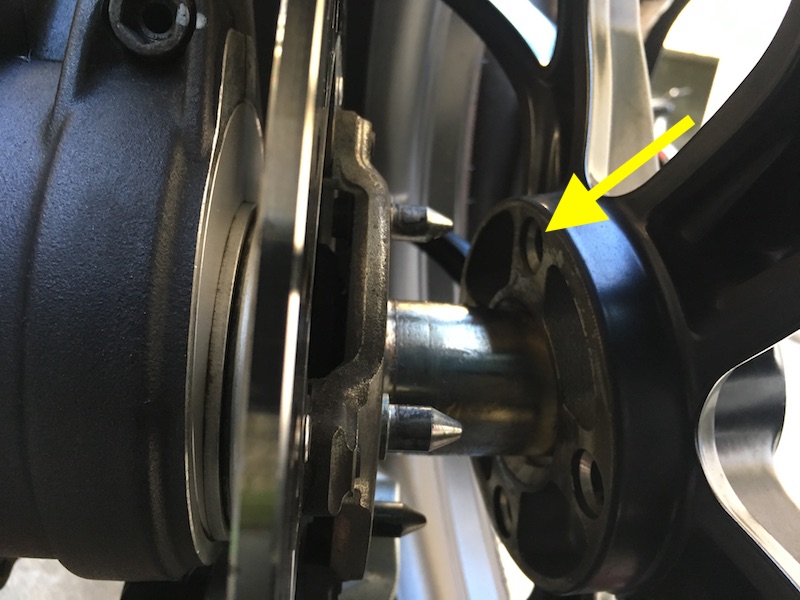

まずはナットについているリングを止めてるタイラップを切断。整備状態によってはタイラップは付いてない場合もありそうです。

まずはナットについているリングを止めてるタイラップを切断。整備状態によってはタイラップは付いてない場合もありそうです。

リアアクスルシャフトに穴が空いているのですが、このリングの先でその穴に引っ掛けてるんですね。

リアアクスルシャフトに穴が空いているのですが、このリングの先でその穴に引っ掛けてるんですね。

緩み防止のためだと思われます。

176N・mなんて強力な力で止まってるんだろうなって思ってたんですけど、思いの外、力がいらなかったというか。。。

トルクに対してなんか短めのレンチでやってしまったので、力の掛け方が難しくて

長いのならもっとゆったりいけるはず。。。

というのも長いレンチを持っていなかったので、トルクレンチで代用したんですが、トルクレンチって外す時に使っちゃうと、計測機関が壊れちゃう可能性があるみたいですね。

自分はトルクレンチ2本もってるんですが、せめて長い方は守ろうということで、短い方で。。。

参考動画見てイメトレ。

すんげー軽くはずすなぁ。。。ただ、取り付け側はあんまり参考にならないかも。。。

動画のように、緩め方はリアブレーキを踏みながらレンチを回すしかないかと思います。

動画のように、緩め方はリアブレーキを踏みながらレンチを回すしかないかと思います。

自分の場合、思いっきり力を入れる手前で、するっと動きました。そう、、するっとね。。。。

それがどんな感じか、撮影した動画をご覧ください。。。

あ、あぶなっ!コケそうでした(笑)

なんかバイクぐらぐらしてるし。。。。

しっかり長いレンチを使ってやるのは大事。

買おっかな。。。

ホイールを止めているパーツはいくつかあります。

ホイールを止めているパーツはいくつかあります。

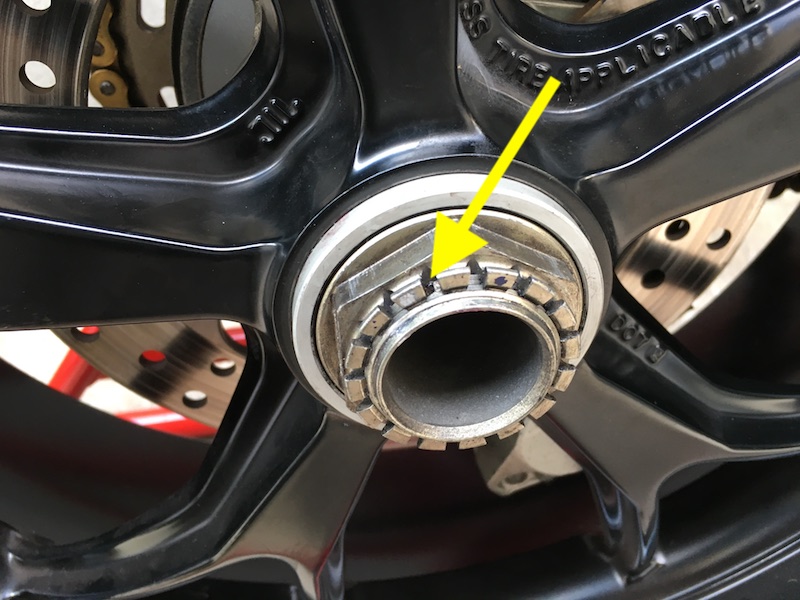

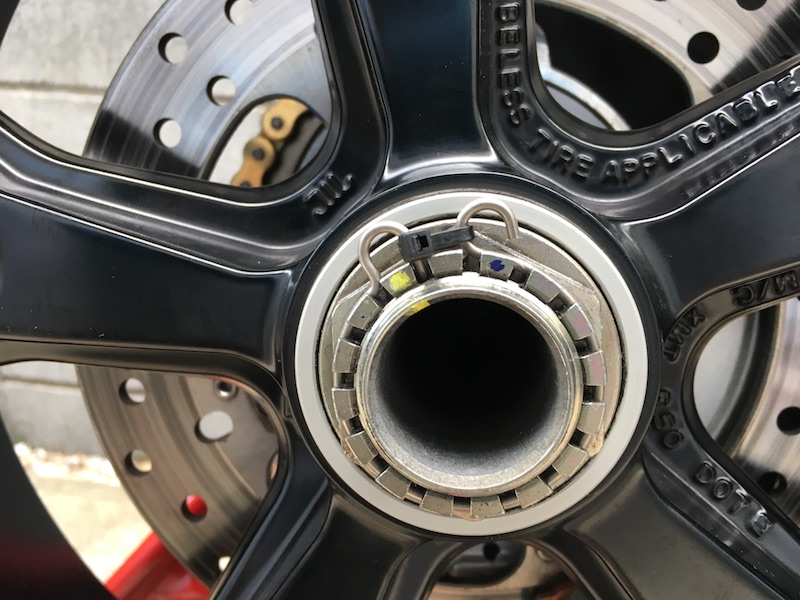

外側から、ナット、ワッシャー、プレートの3点です。ワッシャーは忘れがちなので、しっかりプレートに載せておきました。

リアタイヤが外れたぞ〜

リアタイヤが外れたぞ〜

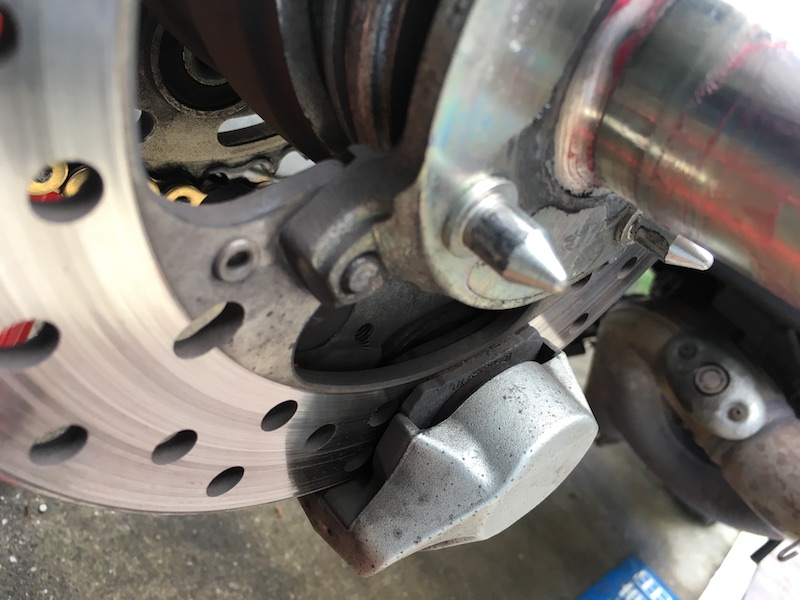

今一度パットの状態を確認。これはやはりかなりキテるね。。。

今一度パットの状態を確認。これはやはりかなりキテるね。。。

リアキャリパーを取り外してフリーにする

サポートに付いてる状態でまずはフルード抜き。これはブリーダーボルトを緩めて、ブレーキペダルを何回か踏むだけなので簡単。

サポートに付いてる状態でまずはフルード抜き。これはブリーダーボルトを緩めて、ブレーキペダルを何回か踏むだけなので簡単。

タンクが空になったら、6mm六角でキャリパーボルトを2本抜いてキャリパーを抜いてみる。

バンジョーはつけたままで、パットだけ外すこともできそうでしたが、やっぱり全外しでフリーにすることに。

バンジョーはつけたままで、パットだけ外すこともできそうでしたが、やっぱり全外しでフリーにすることに。

結構迷ったんですが、結果的にパットの交換がしやすかったし、よかったと思います。

詳しくは後述しますが、バンジョー抜いてキャリパーをフリーにすると、エア抜きが結構大変でした。。。

さくっとパットだけ交換したい方は、バンジョー外さずのエア抜きがおすすめ。

しかしキャリパーが汚い(笑)

この黒いはんてんはなんなんだろうか。。。。

パーツクリーナーでこすっても全然とれず。。。

汚れは諦めてパッド交換を進めます。

リアブレーキパッドの交換

まずはピンを抜くために、留め金のクリップを外します。

まずはピンを抜くために、留め金のクリップを外します。

すごいちっちゃいので無くさないよう慎重に。。。ラジオペンチで外しました。

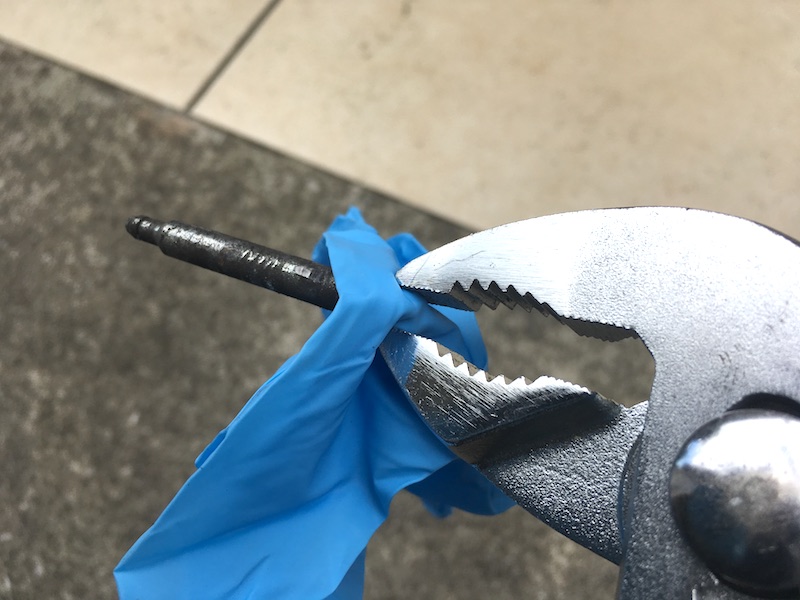

それからピンを外すのですが、これがかなり硬い。。。。

それからピンを外すのですが、これがかなり硬い。。。。

ハンマーで叩いたりしてましたが、ウォーターポンププライヤーでうまく挟むと抜けやすかったです。

ただ、このやり方だと、若干キャリパーが傷つくので、本当は頭がゴムとかのハンマーで叩くのがいいのかも。(写真が手順とあわないのですがご勘弁を。。。)

ピンの先端が埋まるまで、握ったら、逆側の頭を掴んで引っこ抜きます。

ピンの先端が埋まるまで、握ったら、逆側の頭を掴んで引っこ抜きます。

結構グリグリやらないと抜けませんでした。

抜けた瞬間、バネみたいな針金がポーンと飛んだので、無くさないよう注意です。

(というか、違うやり方があったのだろうか。。。)

抜くまでは「あれ、ピン歪んでるかしら。。」って感じの見た目だったのですが、なんとか大丈夫そう。

それにしても汚いな。。。

これも汚れが固着しちゃって、パーツクリーナーでは落ちずです。。

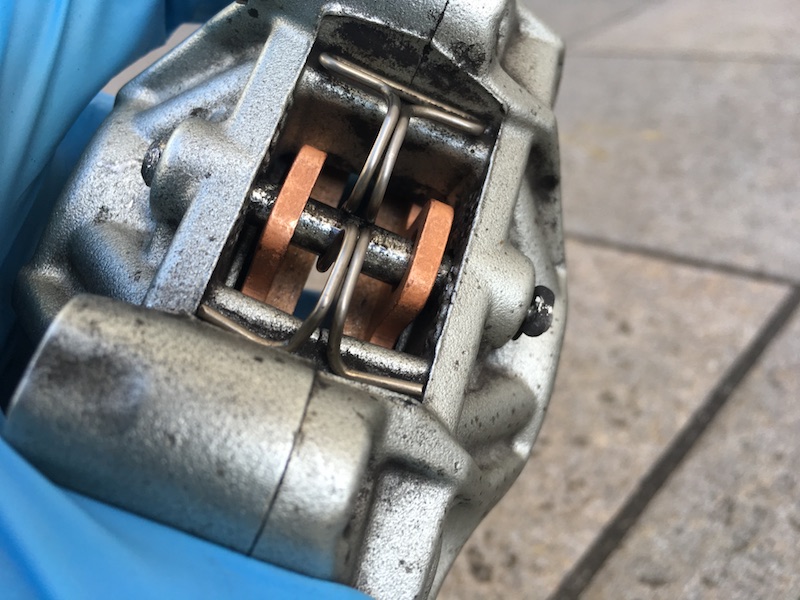

やっとパットとご対面。

やっとパットとご対面。

外してみると、意外と残ってらっしゃる感あったけど、もうダメよね。

一応パーツクリーナーと歯ブラシでクリーニング。結局取れない黒ずみもあり。でも多少はきれいになったかな?

一応パーツクリーナーと歯ブラシでクリーニング。結局取れない黒ずみもあり。でも多少はきれいになったかな?

あと、一応これやるといいよみたいなメタルラバー(CCI MR20)を使ってみました。

あと、一応これやるといいよみたいなメタルラバー(CCI MR20)を使ってみました。

ピストン周りに使うといいみたいですね。ゴムシールも傷つけないみたいです。

ただピストンとキャリパーの間にやりたかったのに最後まで押しちゃって失敗してるんですが(笑)

それとなく吹いておきました。。。

ブレーキパッド比較

今回購入したのはDAYTONAの「ハイパーシンタードパッド」。

今回購入したのはDAYTONAの「ハイパーシンタードパッド」。

なんか安くて2,800円くらいになってたので、あまり悩まず買っちゃいましたが、どうなんでしょ?

なんでも、耐摩耗性がよくて、結構持つらしい。

うーん、厚みの差は歴然ね。

うーん、厚みの差は歴然ね。

ブレーキの鳴きが嫌だったので、かるーく面取りっぽいことをしてみました。

ブレーキの鳴きが嫌だったので、かるーく面取りっぽいことをしてみました。

紙やすりでゴシゴシ。(結局鳴きはなかったのですが、この効果があったかは不明。。)

パットを交換してピンを通し元に戻す

新品パットを入れて戻すんですが、ピンを通すのに結構苦戦。

新品パットを入れて戻すんですが、ピンを通すのに結構苦戦。

ピンが抜けないようにって、このバネが圧力をかけててかなり硬かったです。

やっぱりここでもウォーターポンププライヤー。

クリップを手で戻して完了。出来た!

クリップを手で戻して完了。出来た!

ここまではまあまあ順調。

ただ、この後のフルード通し&エア抜きが曲者だったんですね。。。。

リアキャリパーにフルードを通す

1回目に失敗してるので、2回目の成功例の手順を紹介しますね。

1回目に失敗してるので、2回目の成功例の手順を紹介しますね。

まずはキャリパーをサポートにボルト2本で仮止め。キャリパーボルトのトルクは25N・mです。

次にバンジョーボルト。トルクは12N・mなんですが、トルクレンチに設定なかった為手トルクで本締めしました。

その後、ブリーダーボルトを締めた状態でチューブとタンクを付けておきます。フルードをタンクいっぱいに入れて、ブレーキペダルを手で押してフルードを通します。あとは、何回かペダルを押してはブリーダーをゆるめて締めるという普通のエア抜きを行います。

その後、ブリーダーボルトを締めた状態でチューブとタンクを付けておきます。フルードをタンクいっぱいに入れて、ブレーキペダルを手で押してフルードを通します。あとは、何回かペダルを押してはブリーダーをゆるめて締めるという普通のエア抜きを行います。

ただ、この作業だけでは完全にエアが抜けませんでした。30分くらいやったかな…一向にペダルが重くならない…

必殺の注射器で吸い込んでもだめ。見た目はエアの無いフルードが正常に流れてきているんですけどね。

ペダルは手で押しても底付きするくらいな感じ。フルードはもう8回くらい通してるし、さすがにおかしいなと…

はじめは壊しちゃったかと青ざめましたが、漏れは無いし、床までペダルを踏めばブレーキは一応効いてる。調べたらどうやらある作業が必要だったようです。

DUCATIの一部の車両はリアキャリパーがメーカー指定と逆方向についているらしく、サポートに付いてる状態では最後までエア抜きが出来ないみたいですね。ムルティとかもそうみたい。ストファイもこれにあたります…

それでこのあと、キャリパーを裏返してエア抜きをするという作業が必要でした。

通常のエア抜きが終わったら、軽めにブリーダーを締めておいて、一度キャリパーを外します。(外した状態だと固いブリーダーを緩めるのは至難の技です…)

通常のエア抜きが終わったら、軽めにブリーダーを締めておいて、一度キャリパーを外します。(外した状態だと固いブリーダーを緩めるのは至難の技です…)

ブレーキローターに挟まずにペダルを踏む必要があるため、

パットが狭まってコジって開くのが面倒だったので、ちょうど良い厚さだったリングスパナを挟んでテープで固定しました。(こんな使い方もできとは有能な奴だぜ。)

その後、キャリパーを裏返します。バンジョーがそのまま付いてるので、ブレーキホースの抵抗が多少ありましたがしょうがない。

その後、キャリパーを裏返します。バンジョーがそのまま付いてるので、ブレーキホースの抵抗が多少ありましたがしょうがない。

それで、こんな感じでキャリパー持ちながら右足はペダルを踏めるようにポジショニングします。なんだかマヌケですが笑

それでいつものように、何度かペダルを踏んで圧力かけた状態で、ブリーダーを緩めてすぐ締める!

自分の場合、これ一発でペダルに重さが戻りました。

念の為、その後2、3回実施。

立ってペダルを踏んだ感じも完璧。ふぅ〜終わった。。。

しかしこんな方法、普通わからんわ!

たまに「ドカはリアブレーキが効かない」とか「すぐにスカスカになる」っていうのを聞きますが、この方法でエア抜いてないのかも。購入後10000km以上走ってますが、ストファイのはスカスカになった事はありませんでした。

参考にさせてもらったブログ:

・Multistrada1200S リアブレーキフルード交換&エア抜き

・ドゥカティ・・・エア抜きの注意点。。。

(感謝です!)

ホイールを装着する

話を戻して、ホイールを装着に進みます。

話を戻して、ホイールを装着に進みます。

以前にタイヤ交換した時にたっぷりグリスは塗ってくれてたみたいで、今回塗る必要があるか微妙そうでしたが、念のため塗りました。

用意したのはリチウムグリス。

このシャフトはグリスでドロっとしてる方がいいんでしょうね。

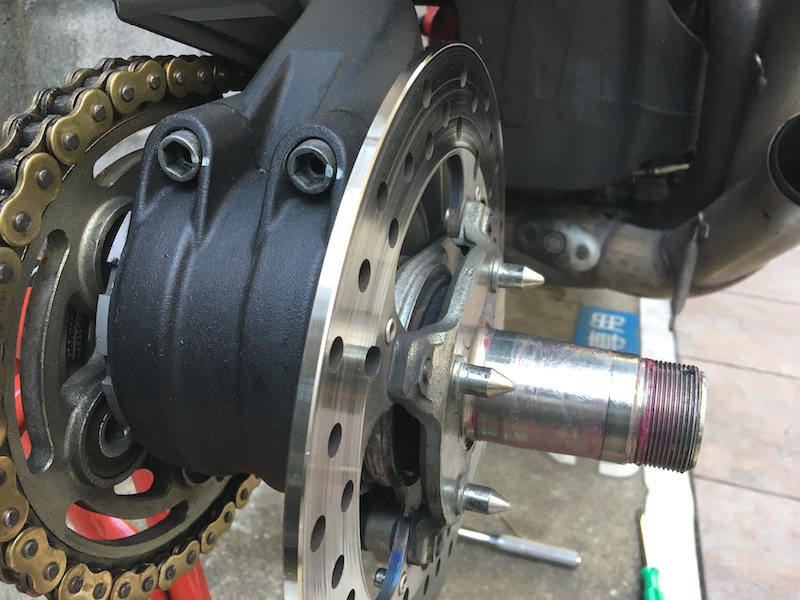

ドゥカティの片持ちスイングアームのは、こんな感じでトゲみたいのが4本出ています。

ドゥカティの片持ちスイングアームのは、こんな感じでトゲみたいのが4本出ています。

ここにホイールの穴を合わせるようにしてタイヤをはめます。

ホイールナットを正しく締め込む

外したプレート、ワッシャー、ナットを順に戻したら、正式なトルクで締めます。トルク設定は176N・m ± 9N・mです。

外したプレート、ワッシャー、ナットを順に戻したら、正式なトルクで締めます。トルク設定は176N・m ± 9N・mです。

ただ、このアクスルナットを締めるのに、トルクはそこまで重要ではないかも知れません。

というのも、実際締めて見ると規定のトルクに達する全然前にもう十分締まってる感があるんですね。

というのも、実際締めて見ると規定のトルクに達する全然前にもう十分締まってる感があるんですね。

以前のマーキングと重なるまでに要したトルクはなんと120N・mくらい。

うーん、さすがに弱すぎるだろうと、増し締めを試すのですが、140くらいまでは動かず。

もう規定トルクでやったれと、176に設定すると、数ミリ動くのですが、するとピンが穴と合わない。。。

結局、正規トルクで締めた場所から、緩めて穴をあわすという方法で落ち着きました。

※追記

※追記

このやり方では30kmほど走行後、緩みが発生しました。

防止ピンのおかげでなんとか留まってましたが、もし規定トルクで締めても穴がズレてピンが通らない場合は、一度緩めてから締め直すことがオススメです。緩んだ状態から増し締めしようとしても、ナットが締まる前に規定トルクに達してしまいできなかったんですね。。。緩めてから締め直すことで、締まるようになり、穴とあってくれました。このやり方でやり直した後、400kmくらい走っても緩みが出ませんでしたのでバッチリかと思います。

色々調べてみたのですが、正しい締め方については諸説あるっぽいですね。。。

重要なナットだけに、正しい方法で締めたかったのですが、

さまざま要素から考えて、まー大丈夫だろうというやり方で終わったというのが今回の整備でした。

結果からすると、ピンの位置は、タイヤ交換時に比べ、一コマ閉まる側にずれての装着となりました。

まーともかく、締まったので目立つよう黄色のタイヤレターでマーキング。

まーともかく、締まったので目立つよう黄色のタイヤレターでマーキング。

ピンにもしっかりタイラップを巻いてピンの脱落を防止しておこう。これはプロの方がよくやる方法みたいなのでぜひ真似をする。

よし、これだけ色々やっとけば大丈夫だろう。

よし、これだけ色々やっとけば大丈夫だろう。

緩み防止対策の感覚としては、トルクが当てにならないので、

「グリス」「マーキング」「タイラップ」と、小さな保険を複数かけておく感じですね。

あとはマフラーを戻して完了!

いやしかし、初心者にとってはマニアックな情報や道具が必要な作業でなかなかしんどかったですね。

いやしかし、初心者にとってはマニアックな情報や道具が必要な作業でなかなかしんどかったですね。

でもリアホイール外しやパット交換が自分で出来るようになったのは嬉しい!

これまでいろいろ整備してきましたが、DUCATIの場合はコツを知ることがほんとに大事ですね。

コツを押さえた上で、正しいトルク管理と、正しい道具を使えば、最終的にはうまくいきそうです。

そう、正しい道具、、、、、

揃えなきゃな。。。

6 件のコメント “リアブレーキパッドの交換 – 苦戦したエア抜きのコツとホイールナット締め付けの注意点”

コメントを残す

書いてる人

サイト管理人「パタロウ」。

プロを目指すほど小さいころから車好き。30過ぎてバイクにハマる。

バイクライフ・カーライフを支援する情報を発信しています。

パタロウの詳しいプロフィール

こんばんは。

いつも楽しく拝見しております。

タイヤ交換がてら、ここの記事を参考にストファイのエア抜きを行い、無事に作業を終えることができました。

車両装着状態だとブリーダーがホースより下側にあるから、エアが抜けないのは当然ですが、初見だとわからないですよね。

おぉ!良かったです^^

リアブレーキ、曲者ですよね。

私はマスター移植したりしたので、なんやかんやエア抜き整備は合計5、6回やったような…

依頼してたら逆に面倒だったと思うので習得してよかったです(゚∀゚)

作業工程が多くてとても自分でやる気にはなりませんwが、参考になります!

基本バイク屋さんにおまかせなんですが、これは工賃を取られても仕方がないな、とw

必要な工具も多いですね・・・。リフトスタンド欲しくなりました。

モンスターのリアブレーキはよくエア噛みすると聞いたことがあります。

もしかしたらキャリパーを裏返してエア抜きするという作業が抜けているのかもしれませんね。

うちのSF848は、社外品(すべて違うメーカー)のスプロケットとフランジ、アクスルナットを組み合わせたところ、規定トルクだとナットが最後(ピンが入る地点)まで回りませんでした。そのため、

ピンを付けずに様子見しましょう→侮っていたためその状態でパワーチェックへ→アクスルナット吹っ飛ぶ

といったことがありました(゚Д゚;)

今考えると恐ろしいですが、ゆるみ防止のピンは大事だと認識できたのは良かったかなと。

コメントありがとうございます!

作業工程多いですよね笑

でも慣れると簡単ですよ^^

あとナット飛んだのは驚きです!!((((;゚Д゚)))))))

あのピンはやっぱり重要部品ですね…

乗車中じゃなくて本当に良かった…

ゆくゆくはスプロケ周りも社外の入れたいと思ってるので参考になりました!

その時も取り付けはやっぱり自分でやるかな…

こんばんは。いつも興味深く拝見しています。凄い作業ですね。私には難しいです。(;゜゜)

良いコンディションでライディングすることができるって、大切です。今後もコメントさせてください。(^.^)

こんばんわ!いつもコメントありがとうございます^^

今後ともよろしくお願いします!